魚粉肥料とは、漁業や水産加工の際に生じるアラや骨、内臓などを乾燥・粉砕して作られる有機肥料のことです。化学肥料と違い、たんぱく質やアミノ酸などの有機成分を豊富に含むため、土の地力を高め、病害虫に強い作物を育てやすくなります。

特に、水田や畑の「地力不足が心配」といった課題を抱える農家さんにとって、魚粉肥料は土壌微生物を活性化させる手段として重宝されています。

本記事では、魚粉肥料の基本的な仕組みや栄養成分、施肥量の目安(たとえば1反あたり数kg程度の利用例)、そして自宅でも簡単に作れる自家製魚粉肥料の方法などを詳しく解説します。

米・野菜・果樹を問わず幅広く活用できるので、ぜひ生産性向上のヒントとしてお役立てください。

魚粉肥料とは

魚粉肥料とは、魚由来の副産物(頭、骨、内臓など)を活用して作る天然の有機質肥料です。

漁港近くの加工場で生産されることが多く、もともと捨てられるはずだった資源を肥料として再利用しているため、環境にもやさしいのが特長です。

化学肥料に比べて即効性こそ穏やかですが、じわじわと効き目が続くため、作物の根張りをよくし、味や品質を高めやすいといわれています。

地域によっては入手のしやすさが違いますが、インターネット通販やJA(農協)の店舗などでも手に入れやすくなっており、「丈夫な苗づくり」や「土壌改良」を目指す農家さんに人気です。

魚粉肥料の基本知識

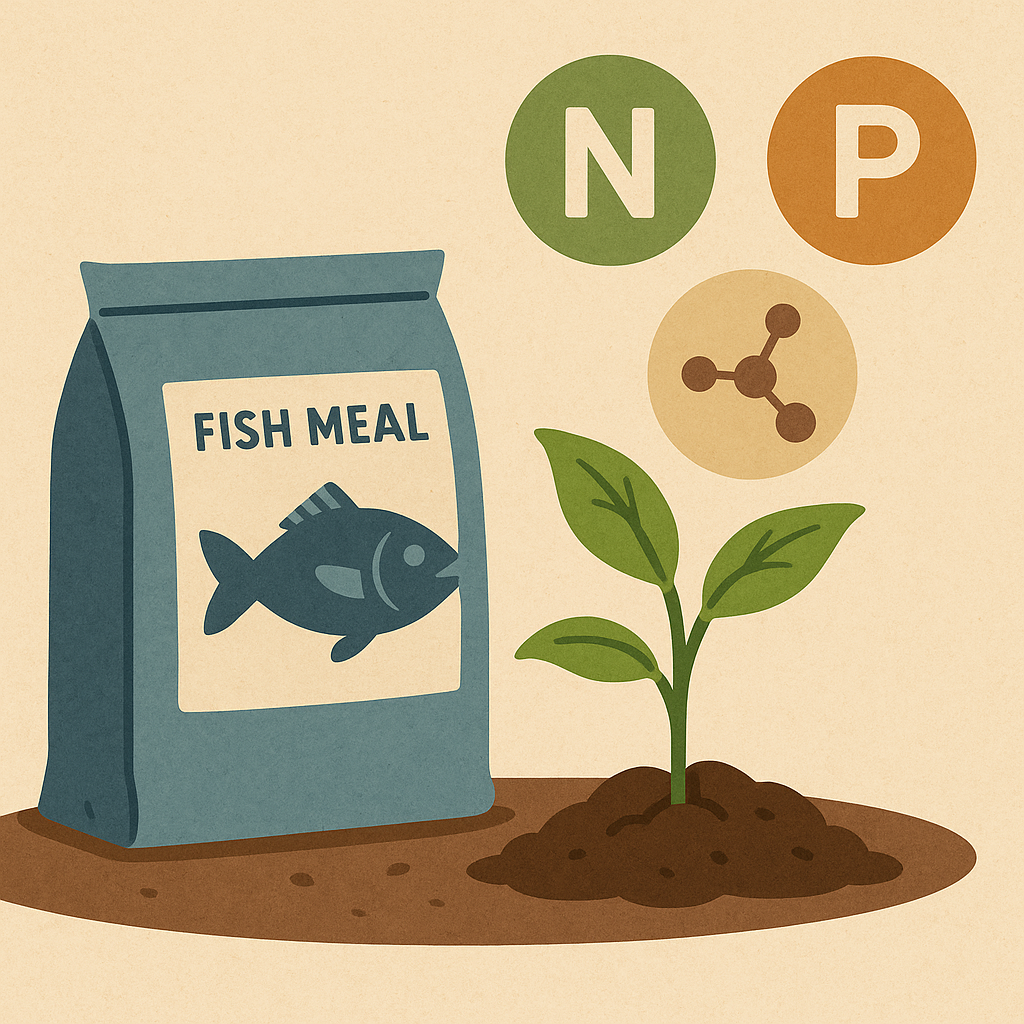

魚粉肥料は主に「窒素」「リン酸」「カリウム」などの三要素に加え、ミネラルやアミノ酸を豊富に含んでいます。

田畑での使用例としては、1反(約10a)あたり5~10kg程度を目安に元肥として土にすき込むと、作物の初期生育が安定しやすいです。また、果樹園では追肥として表土にまき、雨や灌水に合わせて少しずつ分解・吸収させる方法もよく使われます。

魚粉特有の匂いは、土とよく混ぜることで軽減されるほか、他の有機肥料とブレンドして“ぼかし”として活用すれば、さらに土壌環境が整いやすくなります。余計な化学成分を使わず、自然の力で地力を上げる手段として信頼されています。

魚粉肥料の特徴・効果と含まれる成分

魚粉肥料の特徴・効果

魚粉肥料の特徴は、たんぱく質由来のアミノ酸や微量元素を豊富に含み、作物の栄養バランスを整えつつ、土の微生物環境を改善することです。

とくに根の発育を促進する働きが強く、根の張りがしっかりすると稲や野菜の倒伏を防ぎやすくなる利点があります。

また、連作障害への対策として土壌を活性化させる効果も期待できるため、同じ作物を繰り返し栽培する農家さんにとっては心強い味方となります。化学肥料と併用することで即効性と持続性を両立でき、トータルコストの削減にもつながる可能性があります。

窒素

窒素は葉や茎の成長を促す基本的な成分で、稲作はもちろん、ホウレンソウやキャベツなど葉物野菜でも欠かせません。

魚粉に含まれる窒素は、有機質として土壌微生物によってゆっくり分解されるため、化学肥料のように急激な吸収を引き起こしにくく、肥効が長持ちします。

これにより、過剰施肥による病害虫のリスクを抑えつつ、着実に作物の生育をサポートできる点がメリットです。苗が大きくなる時期や追肥のタイミングに合わせて魚粉を追加すれば、より効果が実感しやすいでしょう。

関連記事はこちら

窒素肥料の効果と働きは?種類・注意点・上手な使い方など徹底解説

リン酸

リン酸は花や果実の形成、根の伸長に大きく関わる成分です。稲では分けつを促し、イモ類ではイモの肥大や品質向上に寄与します。

魚粉由来のリン酸は有機質の形で含まれているため、土壌中で固定化されにくく、作物に吸収されやすいと考えられています。花付きを良くしたい果樹や、実太りを狙うトマト・ナスなどの夏野菜にとって、リン酸は欠かせない栄養素です。

魚の骨や内臓部分に多く含まれていることから、魚粉肥料はリン酸資材としても非常に有用であり、栽培期間を通じて花数や実の肥大をサポートします。

関連記事はこちら

アミノ酸

魚粉肥料が他の有機肥料と比べて大きく異なる点のひとつが、豊富なアミノ酸です。アミノ酸は作物の体を直接つくる重要な要素でありながら、微生物の増殖にも有効に働きます。

例えば、アミノ酸を十分に含んだ土壌では、微生物が活性化して土の団粒構造が整いやすくなり、保水性と排水性のバランスが良い畑をつくりやすくなります。

その結果、乾燥や長雨などの天候リスクを軽減し、安定した収量を確保できるようになるでしょう。アミノ酸が豊富な魚粉は、作物品質や収穫量アップに直結する、頼れる資材といえます。

魚粉肥料の上手な使い方

魚粉肥料を使う際のポイントは、施肥のタイミングと施用量のバランスです。たとえば苗づくりや定植前の元肥として土壌に混ぜ込む場合は、1反あたり5~8kgを目安に、土を耕うんしながらまんべんなく散布します。

追肥として追加する場合は、作物の成長ステージに合わせて少量ずつ施すことで、過剰施肥を防ぎながら効果を持続できます。匂いが気になるときは、土中深くすき込むか、もみ殻や米ぬかなど他の有機資材と混ぜ合わせて“ぼかし”の形にするのがおすすめです。

こうした工夫により、魚粉の特有臭を抑えつつ、土の地力向上を実感しやすくなります。

魚粉肥料はどのように作られているのか

魚粉肥料(魚かす粉末肥料)の製造過程

一般的な魚粉肥料は、水産加工場などで魚のアラや骨、内臓を高温で煮熟または乾燥させ、粉砕して作られます。まずは鮮度の高い原料を選び、腐敗を防ぎながら乾燥させるのがポイントです。

高温処理を行うことで、雑菌や虫の卵が死滅し、衛生的な状態に仕上がります。次に、専用の粉砕機やミルを用いて細かい粉末状に加工し、不純物を取り除けば製品化完了です。

粉砕後は湿気を避けて保管し、必要な分だけ袋詰めして出荷されます。こうした工程を経るため、ホームセンターやJAで販売される魚粉は、一定の品質と安全性が保たれているのです。

魚粉を使ってぼかし肥料を作る

ぼかし肥料とは、米ぬかや油かす、魚粉などの有機資材を微生物資材(EM菌、納豆菌など)と混ぜ合わせ、発酵させて作る自家製肥料です。

魚粉を入れることでタンパク質とミネラルが補強され、作物の生育を強力にサポートする配合が可能になります。作り方の基本は、材料を混ぜて適度な水分を加え、空気を入れ替えながら温度管理をするだけ。

発熱が落ち着き、独特のアンモニア臭が軽減すれば完成です。ぼかし化することで施用後の匂いが抑えられるうえ、肥効の持続力も高まるため、特に夏場の高温期に活用する農家さんが増えています。

自家製魚粉肥料の作り方

ご家庭で自家製の魚粉肥料を作る場合は、調理で出る魚の頭や骨を洗って塩分を落とし、日陰やオーブンでしっかり乾燥させるのが第一歩です。

乾燥後にフードプロセッサーやミキサーで細かく粉砕し、保存容器に入れれば、簡易的な魚粉肥料として使えます。さらに本格的に取り組むなら、発酵を取り入れるのもおすすめです。米ぬかやもみ殻と混ぜ、微生物資材を加えることで、栄養価の高い“自家製ぼかし魚粉”に仕上げることができます。家庭菜園から小規模の畑まで、用途に合わせて自由に量を調節できるのが利点です。

必要な材料と道具

自家製魚粉肥料を作るには、魚の頭や骨、内臓などを乾燥させた「魚のかす」と、発酵資材(米ぬかや油かす、もみ殻、EM菌や納豆菌など)が基本となります。

道具としては、大きめのバケツやコンポスト容器、温度や湿度をチェックするための温度計、そして攪拌用のスコップや棒があればOKです。魚のかすを乾燥させるためにネットや新聞紙もあると便利です。

また、匂い対策としてゴム手袋やマスクも用意しておくと作業がスムーズに進むでしょう。すべて揃ったら、いよいよ発酵工程に移ります。

発酵・熟成の手順

まず、乾燥させた魚のかすと米ぬか、油かすを1:1:1程度の割合で混ぜてください。そこに微生物資材を加え、水分を調整しながら全体をしっかり攪拌します。

湿り気は「握って軽く固まる程度」が理想的です。次に、容器や畑の片隅に堆積させ、温度が60℃前後まで上昇したら1日おきに攪拌し、空気を含ませます。

発酵が順調に進むと独特の発熱と匂いがありますが、1~2週間ほどで落ち着き、腐葉土のような匂いに変わったら完成の合図です。こうしてできたぼかし肥料を土に混ぜ込むと、魚粉の栄養がより長く安定して効きやすくなります。

発酵を促進するポイント

発酵をうまく進めるためには、温度と水分、酸素のバランスが重要です。温度が高すぎると微生物が死滅し、低すぎると活動が鈍ります。

また、乾燥しすぎると発酵が止まり、逆に湿りすぎると嫌気発酵を起こして悪臭の原因となります。攪拌を定期的に行って空気を入れ、温度計や手触りで状態を確認しましょう。

夏場は発酵が進みやすい反面、腐敗も起こりやすいので注意が必要です。適度な管理ができれば、質の高い発酵魚粉肥料を効率よく作ることができます。

熟成を終えるタイミング

発酵が進むと、一時的にアンモニア臭が強くなることがありますが、微生物の働きが十分に行き渡れば、最終的には土臭い香りや甘酸っぱい香りに落ち着きます。

温度が安定して下がり、塊がほぐれやすくなってきたら熟成完了のサインです。

早ければ10日程度、気温や材料により1か月ほどかかる場合もありますが、時間をかけてじっくりと熟成させるほど、魚粉特有の栄養分が吸収しやすい形に変わり、作物の根が吸い込みやすい「まろやかな肥料」に仕上がります。

魚粉肥料の効果的な使用方法

魚粉肥料を効果的に使うには、作物の種類と生育ステージを考慮することが重要です。たとえば、水稲ならば代掻き前に元肥として施用し、苗が活着してから分けつ期に追肥を少量追加する方法が一般的です。

野菜栽培では畝立て時の元肥に加え、花芽形成期や実が太り始める時期に追肥として施すと、葉や根に無理のない栄養供給が可能になります。魚粉独特のニオイが気になる場合は、土を深めに施したり、ぼかし化したものを使うと効果的です。

こうした施用法を実践することで、安定した収量と品質向上を期待できます。

おすすめの魚粉肥料「ケルプカープ」

ケルプカープは、オーストラリア産の野生の鯉を丸ごとエキス化し、南極に近い海で採れたケルプエキス(海藻エキス)を加えた、100%天然由来の高品質バイオスティミュラント資材です。DHA・EPAといった必須脂肪酸や動物性アミノ酸、微量要素を豊富に含むため、作物のうま味を引き出し、甘みや香りをしっかりと高められます。

さらに、土壌微生物の活性を促して根張りを良くすることで、環境ストレスにも強い作物に育てられるのが大きな特長です。

また、鯉を丸ごと使うことで、生体由来の筋タンパク質やミネラルをバランスよく含む点が、一般的な魚の廃棄物由来肥料とは一線を画しています。

土壌に優しい自然成分100%のため、環境に配慮した持続可能な農業を実践したい方にも最適です。オーストラリアの有機認定(NASAA)を取得しているので、安心感も抜群。

葉面散布や土壌灌注など使い勝手が良いのも嬉しいポイントです。米や果樹、野菜はもちろん、観葉植物にも利用でき、幅広い栽培シーンで活躍します。

ケルプカープを導入することで、生育が力強くなり、収穫時の食味や品質が向上するはずです。

魚粉肥料を購入したいときには?

魚粉肥料は、JA(農協)の購買施設やホームセンター、園芸専門店のほか、インターネット通販でも広く取り扱われています。地域によって取り扱い銘柄や在庫量が異なるため、事前に電話で確認しておくと無駄足になりにくいでしょう。

大量購入を検討している場合は、地元のJAに相談すれば割引価格やまとめ買いの交渉ができる可能性もあります。また、ネット通販なら口コミで使用感を調べたり、複数銘柄を比較したうえで選ぶことができるのがメリットです。

購入時には、原料となる魚種や加工方法、含有成分の表記をチェックし、自分の作付体系に合うものを見極めてください。

先ほど紹介したケルプカープであれば、弊社にお問い合わせいただければ柔軟に対応させていただきます。

まとめ

魚粉肥料は、魚のアラや骨などを乾燥・粉砕して作られる天然由来の肥料で、土の微生物環境を整え、根の張りや作物のうま味向上に大いに役立ちます。窒素・リン酸・アミノ酸などの成分がバランスよく含まれているため、稲作や野菜、果樹といった幅広い作物に活用でき、連作障害の対策にも効果的です。

使い方としては、元肥や追肥として1反あたり5~10kgを目安に使用すると、土の地力アップを実感しやすくなります。特有の匂いが気になる場合は、土中に深めに施すか、他の有機資材と混ぜて“ぼかし”にすると扱いやすいでしょう。さらに、自宅で魚粉を手作りする方法もあり、魚のアラを乾燥させて粉砕し、米ぬかなどと発酵させれば、よりまろやかな肥料に仕上がります。

購入する際には、JAやホームセンター、ネット通販などを活用し、魚種や加工方法、配合成分を確認して作付体系に合った商品を選ぶと良いでしょう。

とくに、オーストラリア産の鯉と海藻エキスを組み合わせた「ケルプカープ」は、DHAやEPAを含む高品質なバイオスティミュラント資材として注目されています。

土壌微生物を活発にし、根張りや食味をしっかりサポートするので、これから有機的な土づくりを本格化したい方におすすめです。

まずは一度、魚粉肥料を試してみるところから始めてみてください。お使いの圃場や家庭菜園で、その効果を比較しながら適切な施用量やタイミングを探っていくと、より良い収量や品質アップが期待できます。

もし詳しいアドバイスや購入先の相談が必要な場合は、近くの農協や専門店、あるいは製品メーカーに問い合わせてみましょう。行動を起こして、土壌と作物の可能性を最大限に引き出してみてください。

関連記事はこちら

監修者

人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。

\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/

LINE登録で「肥料パンフレット」&

「お悩み解決シート」進呈中!

「どの肥料を使えばいいかわからない」

「生育がイマイチだけど、原因が見えない」

そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!

プレゼント内容

- 肥料の選び方がわかるパンフレット

- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」

LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!