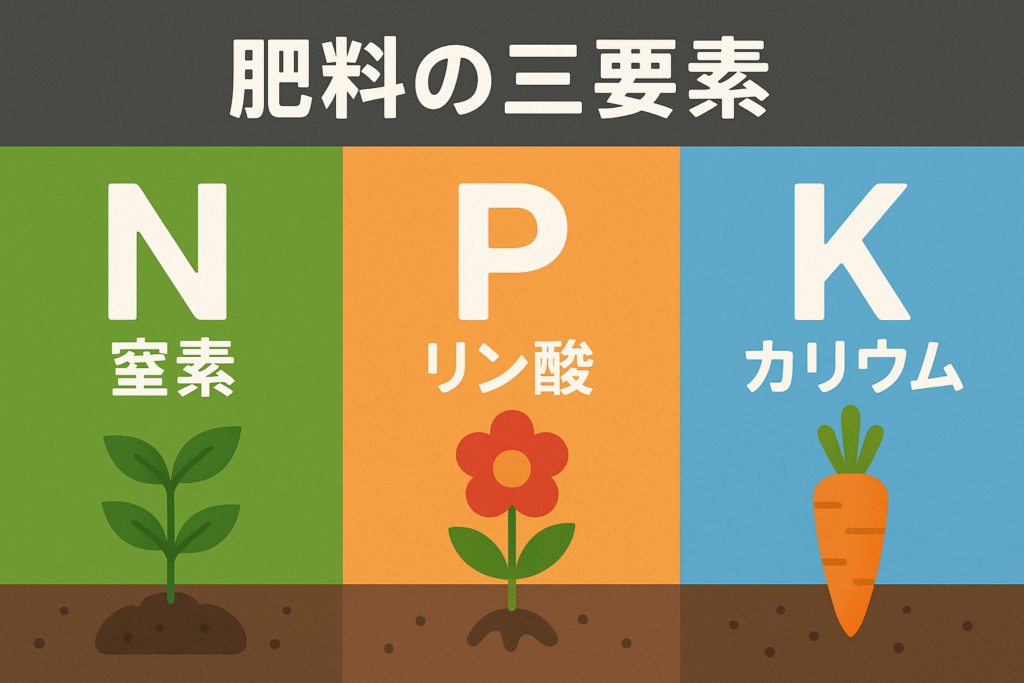

農作物の成長を大きく左右する「肥料の三要素」は、窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)の総称です。これらの要素は、植物の生育過程で欠かせない栄養源となり、土壌の状態や施肥タイミングによって成果が大きく変わります。

適切なバランスで施肥を行うことで、野菜や果物、花などの品質や収量を向上させられるのが最大のメリットです。

本記事では、肥料の三要素の役割や選び方、そしてよくある疑問点までを分かりやすく解説します。

初心者からベテランまで、すべての園芸・農業従事者に役立つ情報を網羅し、より豊かな収穫と丈夫な作物づくりを目指すためのポイントをまとめました。ぜひ最後までご覧いただき、あなたの農作業に活かしてください。

肥料の三要素を知るメリット

肥料の三要素をしっかり理解していると、作物の生長を安定させるだけでなく、土壌の性質に応じた的確な施肥計画を立てやすくなります。

たとえば、家庭菜園でよく育てられるホウレンソウを例に考えてみましょう。ホウレンソウは葉を収穫する野菜のため、葉や茎の成長を促す窒素(N)の供給が欠かせません。

一方、イチゴのように実を収穫する作物では、開花や実の肥大をサポートするリン酸(P)やカリウム(K)が重要度を増します。このように、作物の種類や収穫する部位に合わせて必要な栄養素の比重が変わってくるのです。

また、窒素が不足すると葉や茎の生育が止まり、葉が黄化する症状が出やすくなります。リン酸が不足すると根の発達不良や花付きの悪さにつながり、収穫量そのものが減少する可能性があります。カリウムが不足すると水分調整が上手くいかず、果実が裂けやすくなったり、病害虫への抵抗力が下がることもあるのです。

これらの要素をバランスよく与えることで、作物の栄養状態を最適化し、結果的に収穫量や品質を向上させることが可能です。

実際に、トマト栽培でリン酸とカリウムを適切に配合することで、糖度の高い果実が得られたケースも報告されています。さらに、過不足を防ぎつつ施肥計画を組み立てれば、無駄な肥料を使わずに済み、コスト削減と環境負荷の軽減にもつながります。

特に大規模農家だけでなく、個人の家庭菜園でも継続的な土壌管理を行うことで、持続的な農業経営や家庭栽培を実現できる点は大きなメリットです。

成長に欠かせないN・P・Kのバランス

窒素(N)は葉や茎の成長、リン酸(P)は根や花、実の形成、カリウム(K)は代謝や病害虫への抵抗力を支える――これら三要素は相互に作用し合い、どれか一つでも不足または過剰になると生育不良を引き起こします。

たとえば、窒素が多すぎると葉が極端に大きくなりすぎ、肝心の実の形成が遅れたり、株が倒れやすくなったりすることもあります。

一方でリン酸が欠乏すると、花が十分につかないため果菜類の収穫数が減少し、カリウム不足では根張りが悪く、乾燥時や病気への耐性も落ちてしまいます。

具体例として、キュウリを育てる際に窒素が過多になると、つるだけが徒長して肝心の実が小さくなり、先細りの曲がったキュウリができやすくなるケースがあります。

また、果樹栽培ではカリウムを適切に補給しておかないと、果実の肥大不良や糖度不足を引き起こすことも珍しくありません。

こうしたトラブルを防ぐためにも、N・P・Kがバランスよく含まれた総合肥料や、それぞれを単体で補給できる肥料を作物や生育段階に合わせて使い分けることが重要です。

土壌検査の結果や作物の成長状態を観察しながら施肥量を調整することで、健康的な作物を育てる基礎が築かれます。

植物や土壌に合わせた施肥計画の立て方

作物ごとに必要とするN・P・Kの割合は異なり、同じ肥料を使っていても土壌の状態次第で効果が大きく変わることがあります。

まずは土壌検査を行い、pH値や有機物量、各栄養素の含有量を把握することが欠かせません。たとえば、畑が酸性に傾きすぎている場合は苦土石灰でpHを調整し、リン酸が吸収されやすい環境をつくる必要があるかもしれません。

逆にアルカリ性が強すぎると微量要素の吸収が阻害されるため、適切な調整が求められます。

育てたい作物の生育段階に合わせて、リン酸を多めに与える時期やカリウムを補強するタイミングを細かく見極めることも大切です。

例として、トウモロコシは初期の窒素を重視しつつ、穂が出る前後でリン酸とカリウムをしっかり与えると、大きな実が詰まったトウモロコシになりやすい傾向があります。

適宜、葉の色や成長スピード、土の湿り具合などを観察しながら施肥量を微調整することで、過不足を防いで高品質な作物づくりに繋げられます。

また、定期的に堆肥や腐葉土などの有機物を投入することで、土壌の団粒構造が改善され、根が養分を吸収しやすい状態になります。

堆肥の作り方と土壌改良効果で有機物を活用した土づくりを詳しく説明しています。

有機物の分解によって土中の微生物が活発になるため、肥料分の循環がスムーズに行われる点も見逃せません。こうした土づくりと適切な施肥を組み合わせることで、作物は必要な栄養素を効率よく取り込めるようになり、長期的に安定した収穫が期待できるでしょう。

肥料の三要素の表示方法と配合比率の読み方

肥料袋などには「N-P-K」の順番で数値が表示されており、これは窒素・リン酸・カリウムの配合割合を示しています。たとえば「8-8-8」の場合、それぞれ8%ずつ含まれている「三要素バランス型」の肥料です。

数字が大きいほど含有量が高く、成長初期に窒素を多めに与えたいなら「14-10-10」などのように、最初の数字が高い配合を選ぶこともあります。ただし、数字が高いほど施肥量を誤るリスクも上がるため、土壌検査や作物の状態に合わせて選択することが重要です。

一方、肥料の三要素が「均等配合」か「偏り配合」かによって、作物への効果や使用タイミングが異なります。元肥や追肥でバランス型を使い、必要に応じてリン酸やカリウムを補強する方法も一般的です。

また、化学肥料だけでなく有機肥料にも、それぞれ異なるN-P-K比が存在します。油粕や骨粉など、由来や発酵度合いによって配合比率は変わるため、成分表示や口コミ情報を活用しながら目的に合った製品を選びましょう。

こうした配合比率を理解することで、過剰施肥や不足を防ぎ、農作物の成長を効率よくサポートできます。

特に初心者の方は、最初は汎用性の高いバランス型を選ぶと失敗が少なく済みます。徐々に作物の特徴や土壌環境を把握したら、作物の育成ステージや収穫目的に合わせて配合比率を調整し、安定した収穫と高品質な農産物の生産を目指しましょう。

肥料の三要素の役割と具体例

窒素・リン酸・カリウムの三要素は“肥料”という言葉でまとめられることが多いですが、それぞれが果たす働きは大きく異なります。

いずれも植物にとって必須の栄養素ですが、バランスを崩すと生育障害が発生したり、収量や品質に悪影響を及ぼす可能性があります。そこで、以下では三要素の特徴と具体的な役割を解説しつつ、適切に利用するためのポイントに触れていきます。

作物ごとの特性や生育ステージを考慮し、より効果的な施肥を実践することで、丈夫な株を育て、収穫量の向上をめざしましょう。

窒素(N)の役割

窒素は葉や茎など、植物の地上部を中心に成長させるために必要な栄養素です。光合成を助け、葉を濃い緑色に保つ効果があるため、作物の初期生育において特に重要視されます。

より詳しい窒素肥料の特徴や使い方については、窒素肥料の効果と働きは?種類・注意点・上手な使い方など徹底解説をご覧ください。

しかし、窒素が多すぎると茎が細長く伸びてしまい、倒伏や花実の形成不良を招くリスクがあります。逆に不足すると葉色が薄くなり、生育が停滞しがちになります。

一般的には育苗期や生育初期に多めに与え、リン酸やカリウムと組み合わせながら成長段階に応じた量に調整するのが理想です。

リン酸(P)の役割

リン酸は根の発達や花、実の形成に欠かせない要素で、エネルギー代謝や細胞分裂など植物体内の重要なプロセスにも深く関わっています。

リン酸肥料の詳しい活用法は、リン酸肥料の効果とは|無駄にしない効果的な使い方で解説しています。

リン酸が不足すると、根が十分に張らず、水分や養分を取り込みづらくなってしまいます。

また、花や実の数が減少し、結果的に収穫量や品質に悪影響を及ぼす可能性もあります。過剰になると他の栄養素(亜鉛や鉄など)の吸収を阻害するため、過不足を防ぐためにも土壌検査の結果を踏まえてバランスよく補うことが大切です。

カリウム(K)の役割

カリウムは糖分や水分の移動に関わり、病害虫への抵抗力も高める重要な要素です。根から吸収された水や養分をスムーズに運ぶ役割があり、不足すると株全体が弱りやすくなって収穫量の低下や品質の悪化を招きます。

逆に施しすぎるとマグネシウムやカルシウムなど他のミネラルの吸収を阻害してしまうこともあるため、過剰施肥には注意が必要です。

果菜類や果樹では糖度や色づきにも影響するため、生育段階や土壌の状況に合わせて、適切な量を見極めながら施肥することが望ましいでしょう。

カリウムの詳しい活用法は、カリウムを含む肥料の種類と効果・使い方を徹底解説で解説しています。

肥料の選び方と使用のポイント

作物や栽培目的に応じて適切な肥料を選ぶことは、農業の成果を左右する重要な要素です。有機肥料や化学肥料など多様な種類があり、それぞれ効果や施肥方法が異なります。

まずは育てる作物や土壌条件をよく把握し、即効性を重視するのか、土壌改良を優先するのかといった観点で肥料を選ぶことが大切です。

さらに、施肥時期や施肥回数、散布方法によって効果が大きく変わるため、作物の生育サイクルに合わせて計画的に与えましょう。正しい選び方と使用が、高品質な作物と安定した収穫量に直結します。

有機肥料と化学肥料の違い

有機肥料は動植物由来の原料を発酵・熟成させたもので、土壌の微生物活動を活性化し、地力を高める効果があります。

堆肥や油粕が代表例で、ゆっくり効果が出る反面、長期的な土壌改良には大いに役立ちます。

窒素・リン酸・アミノ酸をバランスよく含む有機肥料については、魚粉肥料の効果と使い方で詳しく紹介しています。

一方、化学肥料は工業的に生成される無機成分が多く、即効性が特徴です。ただし、過剰に使うと土壌の塩類濃度が上がり、環境負荷につながるリスクもあります。

両者のメリットを活かして組み合わせることで、作物の生育を最適化しつつ持続可能な農業を実現できるでしょう。

肥料の三要素を使いこなすコツ

肥料を上手に使うには、まず土壌分析や作物の観察を行い、どの要素が不足しているかを正確に把握することが重要です。

生育初期には窒素を多めに、開花期や結実期にはリン酸やカリウムを増やすなど、タイミングごとに重点を置く要素を変えることで効果を高められます。

また、三要素だけでなく、微量要素や有機物を適宜補うことで、総合的に健全な土壌環境を維持しやすくなります。地力を保ちつつ安定した収穫を目指すなら、作物や土壌の状況を把握しながら柔軟に施肥計画を組むことが大切です。

肥料の三要素に関するよくある疑問

肥料の三要素は農作物に欠かせない一方で、いつ・どのくらい施肥すべきか戸惑う方も多いでしょう。過不足が起きると、期待する効果が得られないばかりか、作物の健康を損ねたり、環境への影響を増大させるリスクもあります。

また、有機肥料と化学肥料の使い分けや土壌改良のタイミング、雨天時の施肥など、実際の作業で疑問が生じることもしばしばです。ここからは、特に多く寄せられる過剰施肥と土壌改良に関する注意点を中心に、具体的な対策やポイントを紹介していきます。

過剰施肥のリスクと注意点

肥料を与えすぎると、作物の徒長や病害虫への抵抗力低下、さらには土壌への塩類集積など、さまざまなデメリットが生じます。

窒素が過多になると葉だけが茂ってしまい、花や実の付きが悪くなることも珍しくありません。一度土壌に蓄積した肥料成分は簡単には抜けないため、短期間での修正が難しい点も注意が必要です。

定期的に土壌検査を行い、作物の生育状況を観察しながら必要最小限の施肥を行うことで、無駄なコストを削減し、環境への負荷も抑えられます。堆肥などの有機物を活用し、養分濃度の緩和を図るのも効果的です。

土壌改良と肥料の三要素

土壌改良は、作物が三要素を効率よく吸収するための下地づくりとして重要なプロセスです。有機物の投入やpH調整などを行うことで、リン酸の吸収率を向上させたり、根の張りを良くしてカリウムの利用効率を高めることができます。

さらに、微量要素や微生物の活動も活性化し、土壌の団粒化が進むことで通気性や保水力が改善されるメリットがあります。肥料の三要素だけに注目するのではなく、総合的な土壌環境を整えることで、作物の健康と安定した収穫を目指せるでしょう。

肥料の三要素を正しく活用して豊かな収穫を

窒素・リン酸・カリウムはいずれも欠かせない基本的な栄養素ですが、ただ闇雲に施肥するだけでは逆効果になる場合があります。土壌検査の結果や作物の生育段階を参考に、過不足のないバランスを保つことが重要です。

また、有機肥料と化学肥料を効果的に組み合わせることで、即効性と持続性を両立させながら土壌改良を促進し、病害虫リスクの軽減にもつなげられます。

正しい施肥と管理を身につければ、高品質な農産物を安定的に収穫できるでしょう。肥料の三要素を味方につけ、持続可能な農業や園芸を目指していきましょう。

監修者

人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。

\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/

LINE登録で「肥料パンフレット」&

「お悩み解決シート」進呈中!

「どの肥料を使えばいいかわからない」

「生育がイマイチだけど、原因が見えない」

そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!

プレゼント内容

- 肥料の選び方がわかるパンフレット

- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」

LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!