稲作において最も恐ろしい病害の一つ「いもち病」。

毎年多くの農家が収量低下や品質劣化に悩まされています。

「葉に変な斑点が出てきた」「穂が白くなってしまった」「収量が去年より明らかに少ない」

このような経験はありませんか?

実は、いもち病は早期発見と適切な対策により被害を大幅に軽減できる病害です。

しかし、他の病気と見分けがつかない、対策のタイミングが分からない、という声も多く聞かれます。

この記事では、農業研究機構の最新情報を基に、いもち病の症状の見分け方から効果的な防除方法までを分かりやすく解説します。

10分程度でお読みいただける内容で、明日からの稲作に即活用できる実践的な知識をお届けします。

ぜひ最後まで読んで、いもち病に負けない稲作を実現してください。

いもち病ってどんな病気?

いもち病の基本

いもち病は、稲の最も重要な病気の一つで、学名を「Pyricularia oryzae」という糸状菌(カビ)が原因です。

別名「稲熱病」とも呼ばれ、英語では「Leaf blast」「Panicle blast」と表現されます。

この病気は稲の根以外のほぼ全ての部分に感染し、発生時期によって「苗いもち」「葉いもち」「穂いもち」と分類されます。

温度12℃以上の環境で活動を始め、27℃で最も活発になる特徴があります。

稲への被害はどれくらい?

いもち病は稲作において深刻な収量低下を引き起こします。

特に穂首いもちが発生すると白穂化が起こり、その部分の籾は完全に不稔となってしまいます。

軽度の発生でも品質低下は避けられず、株全体の萎縮や枯死が見られることもあり、生産量・品質ともに大きく低下します。

東北地方などの冷涼地では葉いもちの発生が穂いもちに直結しやすく、西日本でも出穂期の気象条件次第では大きな被害をもたらします。

いもち病の見つけ方

葉に出る症状

初期の症状(小さな斑点)

葉いもちの初期症状は、葉に現れる小さな病斑から始まります。

最初は直径数mmのほぼ円形で、葉脈に沿って両端がやや尾を引いたような形をしています。

色は淡い紫色を帯びた灰白色が特徴的です。

この段階を「浸潤型(急性型)」と呼び、大量の胞子を形成するため二次感染の原因となります。

また、抵抗性品種では小さな褐点で止まる「褐点型」も見られ、この場合は病斑の拡大や胞子形成はほぼありません。

進行した症状(紡錘形の病斑)

病斑が進行すると「止まり型(慢性型)」と呼ばれる特徴的な紡錘形になります。

この病斑は三層構造を持ち、中央部が灰白色の崩壊部、その周辺が濃褐色の褐変部、外周が黄褐色の中毒部から成ります。

最も重要な診断ポイントは、病斑からはみ出して褐変した葉脈(壊死線)が見られることで、これがいもち病特有の症状として診断の決め手となります。

湿潤条件下では崩壊部で胞子が長期間形成され続けます。

ひどくなった時(ズリコミ症状)

早期に葉いもちが多発し、感染が繰り返されて激発状態になると「ズリコミ症状」が現れます。

この状態では葉色が濃くなり、葉と分げつ茎が短小化して株全体が萎縮します。

圃場全体が坪状に凹んだように見える特徴的な症状で、最終的には出穂しなくなったり枯死したりします。

ズリコミ症状まで進行すると収量は著しく低下し、回復は困難になるため、この段階に至る前の早期発見・早期対策が極めて重要です。

穂に出る症状

穂首いもち(白穂になる)

穂首いもちは穂首節が侵される病気で、暗褐色の紡錘形病斑が穂首に生じます。

病斑は速やかに穂首節全体に広がり、中央が灰褐色から茶褐色、周辺部が濃褐色から黒褐色となって壊死します。

病変部から先端は水分供給が断たれるため萎凋枯死し、「白穂」と呼ばれる状態になります。

穂が最も感染しやすいのは出穂から開花時期で、この時期の感染は収量に最も大きな影響を与えるため、重点的な防除が必要です。

枝梗いもち

枝梗いもちは穂の枝梗部分に発生する病害で、穂首いもちとほぼ同様の病徴を示しますが、色調はやや淡く、壊死部の黒褐変化が見られない場合も多くあります。

枝梗が侵されると、その先の籾への養分供給が断たれるため籾は不稔となります。

枝梗いもちが多発すると、穂全体の稔実率が大幅に低下し、収量だけでなく品質にも深刻な影響を与えます。

特に出穂後2~3週間の期間は感染リスクが高いため注意が必要です。

籾いもち

籾いもちは籾そのものに発生する病害で、発病部位は内穎より外穎に多く見られます。

出穂間もない籾では最初に退緑色の病徴を示し、徐々に褐変していきます。

護穎を含む籾全体が侵されると、枝梗への枯れ下がりの原因となります。

籾いもちは直接的な減収要因としてはそれほど大きくありませんが、感染した籾は次年度の重要な伝染源となるため、種子管理の観点から重要な意味を持ちます。

他の病気と間違えやすいもの

ごま葉枯病との違い

ごま葉枯病の病斑は楕円形で、いもち病特有の壊死線がある紡錘形にはなりません。

また、壊死部の褐色はいもち病よりも赤みが強く、中毒部(黄色部分)との境目が明瞭です。

発生時期もいもち病より遅く、生育後半に顕在化する特徴があります。

穂での発病では、みご、穂軸、枝梗に黒色の短い条斑が現れ、穂枯れ症状を呈しますが、いもち病のような白穂にはなりません。

これらの違いを理解することで正確な診断が可能です。

すじ葉枯病との違い

すじ葉枯病は脈間を葉脈に沿って上下に進展し、長さ5~10mm、幅1mm程度で両端が尖った紫褐色の条斑を形成します。

この条斑はすじ葉枯病特有の症状で、いもち病の紡錘形病斑とは明確に区別できます。

穂部では幅0.5~1.0mm程度の紫褐色の長い条斑となり、条斑が拡大・融合すると穂枯れ症状を呈します。

籾では籾全体が紫褐変することが多く、いもち病とは異なる病徴パターンを示します。

いもち病が出やすい条件

天気・気候

涼しくて湿度が高い時

いもち病菌は16℃以上で発病が始まり、20~28℃前後で最も感染しやすくなります。

胞子形成には最低気温16℃以上で高湿度な状態が必要で、10時間以上の結露時間が感染に重要な役割を果たします。

夏季において「低温・日照不足」と呼ばれる気象条件は、いもち病菌にとって理想的な環境となります。

この条件下では稲体内の窒素も多くなるため、稲の抵抗力が低下してより感染しやすくなる悪循環が生まれます。

雨が続く時

出穂期に降雨が続くと、いもち病菌の感染や増殖が大幅に助長されます。

雨による湿度の上昇と結露時間の延長は、胞子の形成・飛散・感染のすべての段階を促進します。

特に穂が最も感染しやすい出穂から開花期に雨が続くと、穂いもちの多発につながります。

また、低温と日照不足により出穂期間が長引くことで、稲が感染しやすい期間も延長されるため、被害がより深刻になる傾向があります。

田んぼの環境

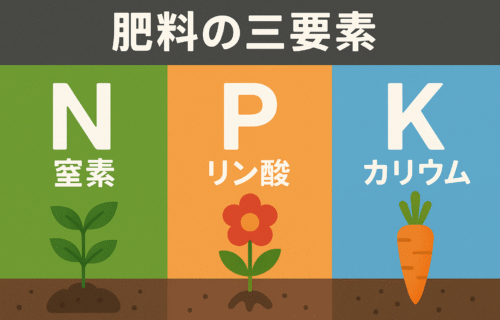

肥料のやりすぎ(特に窒素)

窒素肥料の多施用は、いもち病発生を助長する最も重要な要因の一つです。

稲体内に可溶性窒素が多くなると、いもち病菌に対する抵抗力が著しく低下します。

特に窒素成分の急激な上昇は避けるべきで、施肥量だけでなく施肥タイミングにも注意が必要です。

「低温・日照不足」の気象条件下では、稲体の窒素利用効率が下がり体内窒素が増加しやすくなるため、多肥栽培では特に発病リスクが高まります。

日当たりが悪い田んぼ

山際など日陰になりやすい水田では、いもち病が多発しやすい傾向があります。

日照不足により結露時間が長くなるだけでなく、稲の体質も軟弱になり抵抗性が弱くなります。

また、気温が低く保たれることで、いもち病菌にとって好適な環境が長時間継続します。

このような立地条件の田んぼでは、品種選択や施肥管理により一層の注意を払い、予防的な薬剤防除を徹底することが重要です。

冷たい水を使っている田んぼ

沢水など冷水を使用している水田では、いもち病の発生リスクが高くなります。

冷水により稲の根圏温度が低下すると、稲の生育が抑制され抵抗性が弱くなります。

また、水面からの蒸発により田面付近の湿度が高く保たれ、結露時間も長くなりがちです。

このような条件下では、水温を上げるための工夫(浅水管理、温水路の設置など)や、抵抗性品種の選択、予防的薬剤防除が特に重要になります。

品種による違い

抵抗性の強い品種・弱い品種

稲品種のいもち病抵抗性には大きな違いがあり、品種選択は最も基本的な防除対策です。

真性抵抗性遺伝子を持つ品種は、対応する病原型(レース)に対して非常に高い抵抗性を示しますが、病原菌の変化により「抵抗性崩壊」が起こる可能性があります。

一方、圃場抵抗性を持つ品種は、抵抗性崩壊が起こりにくく安定した防除効果を示します。

1970年代から普及した良食味品種の多くは抵抗性が弱いため、栽培時には特別な注意が必要です。

いもち病の予防と対策

予防が大切

種籾の消毒

種籾に感染しているいもち病菌は、育苗中に幼苗組織に感染して第一次伝染源となるため、種子消毒は防除の基本中の基本です。

薬剤による消毒では、所定の濃度・薬量・処理時間を厳守することが重要です。

温湯消毒を行う場合は、籾袋の中心部まで十分な温度が達するよう注意が必要です。

自家採種籾は保菌率が高くなりやすいため、できるだけ健全な種子を使用し、確実な種子消毒を実施することで、初期感染を効果的に防ぐことができます。

抵抗性品種を選ぶ

いもち病に対する抵抗性を持つ品種の利用は、最も経済的で環境に優しい防除法です。

真性抵抗性品種は特定のレースに対して高い効果を示しますが、抵抗性崩壊のリスクがあります。

圃場抵抗性品種は抵抗性崩壊が起こりにくく、より安定した防除効果が期待できます。

2010年代以降、抵抗性を強化した良食味品種の開発が進んでおり、地域の気象条件や病原菌の分布状況を考慮して、適切な品種を選択することが重要です。

肥料の調整

適切な肥料管理は、いもち病予防の重要なポイントです。

特に窒素成分については、稲体内の窒素が急激に上昇しないよう、量と施肥タイミングの両方に注意を払う必要があります。

多肥を避け、稲の生育段階に応じた適切な施肥を心がけることで、稲の抵抗性を維持できます。

また、ケイ酸カルシウム(ケイカル)を10a当たり150~200kg施用すると、いもち病の発生を抑制する効果があります。

特に灌漑水にケイ酸分が少ない地域では有効です。

薬での防除

育苗箱での薬剤処理

育苗箱施用剤は、移植後早期からの葉いもち防除に最も確実で効果の高い方法です。

長期残効型の薬剤(Dr.オリゼ箱粒剤、ルーチン粒剤、デジタルコラトップ箱粒剤など)を使用すれば、通常年では葉いもち流行のほぼ全期間を防除できます。

播種時・緑化期処理、移植直前処理など、使用する薬剤に応じて適切なタイミングで施用することが重要です。

移植当日または前日の処理がより効果的で、省力化も図れる優れた防除法です。

田んぼでの薬剤散布

本田での薬剤防除は、主に粒剤の水面施用と散布剤の茎葉散布があります。

粒剤は初発の7~20日前から施用でき、水深3cm以上を数日間保つことが効果発現の条件です。

散布剤は基本的に予防効果の高いものを選択し、初発確認から1週間以内の散布が原則です。

多発が予想される場合は、上位葉での発病を防ぐ目的で追加散布を行います。

薬剤耐性菌対策として、同一系統の薬剤の連用は避けることが重要です。

散布のタイミング

薬剤散布のタイミングは防除効果を左右する重要な要素です。

葉いもちに対しては、都道府県が発表する発生予察情報を参考に、適切な時期に実施します。

穂いもちに対しては、穂ばらみ末期と穂揃期の2回散布が基本ですが、上位葉に病斑がほとんど見られない場合は1回に減らすことも可能です。

予防剤は感染前の散布が効果的で、治療剤は感染初期に使用することで病斑の拡大を抑制できます。

雨中の散布は薬剤流亡のため避けるべきです。

時期別の対策

育苗期の対策

育苗期は第一次感染を防ぐ最も重要な時期です。

健全種子の使用と確実な種子消毒に加え、育苗箱施用剤の利用により初期感染を防ぎます。

播種時・緑化期・移植直前のいずれかのタイミングで薬剤処理を行い、育苗施設周辺に前年の被害稲わらを放置しないよう注意します。

また、軟弱徒長苗は感受性が高いため、適切な温度・水分管理により健苗育成を心がけることが大切です。

田植え後の対策

移植後は補植用苗の管理に注意し、使用後は速やかに処分します。

育苗箱施用剤を使用していない場合は、本田施用粒剤による早期防除を実施します。

この時期の肥料管理も重要で、窒素肥料の多施用を避け、稲の抵抗性を維持します。

また、発生予察情報に基づいて葉いもちの初発を注意深く観察し、発病が確認された場合は速やかに追加防除を検討します。

穂が出る時期の対策

出穂期は穂いもち防除の最重要時期です。

穂ばらみ期から出穂期にかけて薬剤散布を行い、感染を予防します。

出穂期の天候不順により出穂期間が長引く場合は、追加防除を検討します。

穂は出穂後15日程度まで感染リスクが続くため、気象条件を注意深く観察し、必要に応じて穂揃期の追加散布を実施します。

この時期の防除は収量に直結するため、確実な実施が求められます。

よくある質問

いつ頃から注意すればいい?

いもち病は稲の生育期間全体を通じて注意が必要ですが、特に重要な時期があります。

まず育苗期から移植直後は第一次感染防止のため、種子消毒と育苗箱施用が重要です。

分げつ期から出穂期にかけては葉いもちの連続発生に注意し、出穂期前後は穂いもち防除の最重要時期となります。

地域により発生パターンが異なり、北日本では分げつ盛期頃から、西日本では移植後早期から注意が必要です。

気象情報と発生予察情報を参考に、適切なタイミングでの対策を心がけましょう。

薬はいつまくのがベスト?

薬剤散布の最適なタイミングは、対象とする病害と使用する薬剤により異なります。

葉いもちに対しては、初発確認から1週間以内が基本で、予防剤は感染前、治療剤は感染初期の使用が効果的です。

穂いもちに対しては、穂ばらみ末期と穂揃期の2回散布が基本となります。

育苗箱施用剤は移植当日または前日、本田施用粒剤は初発の3~20日前(薬剤により異なる)が適期です。

気象条件や発生予察情報を参考に、感染好適条件が予想される前の予防的散布が最も効果的です。

有機栽培でもできる対策は?

有機栽培では化学農薬が使用できないため、耕種的防除が中心となります。

抵抗性の強い品種の選択が最も重要で、圃場抵抗性品種の利用により安定した防除効果が期待できます。

健全種子の使用と温湯消毒による種子消毒、適切な肥料管理による稲の抵抗性維持も重要です。

ケイ酸資材の施用、水管理の改善、栽培環境の改善(日当たり、水温など)により発病を抑制できます。

また、発病株の早期除去や被害残渣の適切な処理により伝染源を減らすことも有効な対策となります。

発生してしまった時の対処法は?

いもち病が発生してしまった場合は、速やかな対応が被害拡大防止の鍵となります。

まず発病程度と病斑型を確認し、浸潤型病斑が見つかった場合は緊急性が高いため、直ちに治療効果のある薬剤による散布を検討します。

止まり型病斑の場合も、湿潤条件が続く予報であれば追加防除が必要です。

同時に、窒素追肥を控え、水管理を見直して稲の抵抗性回復を図ります。

穂いもちが発生した場合は、被害籾の除去と次年度の種子確保に注意し、収穫後は被害残渣の適切な処理を行います。

まとめ

いもち病対策のポイント

いもち病の効果的な防除には、予防を基本とした総合的な対策が重要です。

抵抗性品種の選択、健全種子の使用と確実な種子消毒、適切な肥料管理による稲の抵抗性維持が基本となります。

薬剤防除では育苗箱施用による初期防除と、発生予察情報に基づく適期防除が効果的です。

特に穂いもち防除は収量に直結するため、出穂期前後の確実な防除が欠かせません。

発病後の対応よりも予防的対策に重点を置き、気象条件と稲の生育状況を総合的に判断した防除計画を立てることが成功の鍵となります。

継続的な管理の必要性

いもち病は単年度の対策だけでは十分でなく、継続的な管理が必要な病害です。

種子の更新、品種の見直し、栽培環境の改善など、中長期的な視点での取り組みが重要です。

また、薬剤耐性菌の発生を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる作用機作の薬剤をローテーション使用することが大切です。

気候変動により発生パターンも変化する可能性があるため、最新の技術情報と発生動向に注意を払い、地域の実情に応じた防除体系を確立することが求められます。

記録の蓄積により、自分の田んぼの特性を把握することも重要な管理手法の一つです。

専門機関への相談窓口

いもち病対策で困った際は、各地の専門機関に相談することをお勧めします。

都道府県の農業試験場や普及センター、農協の営農指導員などが主な相談窓口となります。

これらの機関では、地域の発生動向、適用薬剤、防除タイミングなど、具体的で実践的なアドバイスが得られます。

また、病害診断サービスを利用することで、確実な診断に基づく適切な対策を立てることができます。

最新の研究成果や技術情報についても、これらの専門機関を通じて入手できるため、継続的な情報収集の窓口としても活用しましょう。

困った時は一人で悩まず、専門家の知識と経験を積極的に活用することが重要です。

監修者

人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。

\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/

LINE登録で「肥料パンフレット」&

「お悩み解決シート」進呈中!

「どの肥料を使えばいいかわからない」

「生育がイマイチだけど、原因が見えない」

そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!

プレゼント内容

- 肥料の選び方がわかるパンフレット

- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」

LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!