農業を続けていく中で、「昔ほど収穫量が上がらない」「同じ畑で作り続けているうちに作物の調子が悪くなってきた」といったお悩みはありませんか?そんな時に頼りになるのが「土壌改良材」です。

土壌改良材は普通の肥料とは違って、土の状態そのものを良くしてくれる優れものです。きちんと選んで正しく使えば、作物の根っこが元気になり、収穫量も品質もぐんと良くなります。結果として、農業経営も安定してきます。

この記事では、毎日畑と向き合っている農家の皆さまに向けて、本当に役立つ土壌改良材の選び方と使い方を、分かりやすくお話しします。難しい話は抜きにして、実際に畑で使える実践的な情報をお届けします。

農業で土壌改良材が大切な理由

連作で疲れた土を元気にする

同じ畑で何年も同じ作物を作っていると、だんだん収穫量が落ちてきませんか?これを「連作障害」と言いますが、多くの農家さんが経験していることです。土の中の栄養バランスが崩れたり、病気の原因となる菌が増えたりして、作物が元気に育たなくなってしまいます。

特にビニールハウスなどの施設栽培では、雨で土が洗われることがないため、塩分が溜まってしまったり、土がカチカチになったりしやすいです。普通の肥料だけでは、これらの根本的な問題は解決できません。

そこで活躍するのが土壌改良材です。疲れた土を元気にして、作物が喜んで育つ環境を作り直してくれます。「土づくり」という言葉をよく聞くと思いますが、まさにそれを実現してくれるのが土壌改良材なのです。」

関連記事:土壌改良で連作障害を防ぐ!農業経営を守る土づくりと対策法

収穫量と品質が良くなる理由

土壌改良材を使うと、なぜ作物の調子が良くなるのでしょうか?まず、土がふかふかになることで、根っこがしっかりと張れるようになります。根っこが元気だと、栄養をたくさん吸収できるようになり、結果として収穫量が20~30%も増えることがあります。

また、土の中の栄養の効き方も良くなります。今まで土に溜まっていた栄養が、作物にとって吸収しやすい形に変わったり、肥料の効果が長持ちしたりします。これにより、肥料代を節約できることもあります。

品質面では、糖度が上がったり、病気に強くなったりする効果も期待できます。特に高く売れる作物では、品質が良くなることで売値が上がり、土壌改良材にかけた費用を十分に回収できます。

長く続けられる農業のために

土壌改良材を使った土づくりは、今すぐの効果だけでなく、長期的な農業経営の安定にもつながります。健康な土では病気や害虫が発生しにくくなり、農薬の使用量を減らすことができます。

また、土の保水力が良くなることで、雨が少ない年でも作物が枯れにくくなります。最近の異常気象を考えると、これはとても大切なことです。安定して収穫できることで、経営の見通しも立てやすくなります。

さらに、環境に優しい農業を実践することで、消費者や取引先からの評価も高まります。「良い土で作った安全・安心な農産物」というブランド価値を生み出すことができ、より高い価格で販売できる可能性も広がります。

農家さんのための土壌改良材の選び方

作っている作物に合わせて選ぶ

土壌改良材を選ぶ時に一番大切なのは、「何を作っているか」です。お米を作る田んぼと、野菜を作る畑では、必要な土の条件が全然違います。それぞれの作物が喜ぶ環境を作ってあげることが、成功への近道です。

お米の場合は、水を張った田んぼという特殊な環境なので、茎を丈夫にするケイ酸が入った改良材が効果的です。もみ殻を燃やした「もみ殻くん炭」などは、お米作りの強い味方になります。

野菜類では、根菜(大根、人参など)なら土をふかふかにする改良材、葉菜(ほうれん草、小松菜など)なら栄養をしっかり蓄える改良材、果菜(トマト、ナスなど)なら長期間効果が続く改良材を選ぶのがコツです。

果樹園では、何十年も同じ木を育てるので、長く効果が続く改良材を選びましょう。樹皮を発酵させた「バーク堆肥」などは、ゆっくりと分解されて長期間土を改善してくれます。

土の状態をチェックしてから選ぶ

土壌改良材を選ぶ前に、まずは自分の畑の土がどんな状態かを知ることが大切です。農協やJAで土壌診断を受けることができますので、ぜひ活用してください。費用も安く、とても詳しく調べてもらえます。

土のpH(酸性・アルカリ性)が適正でない場合は、まずこれを直すことから始めます。酸性が強すぎる土には石灰を、アルカリ性が強すぎる土には硫黄を含む改良材を使います。

有機物が足りない土には、牛ふん堆肥や鶏ふんなどの有機系改良材を。水はけが悪い粘土質の土には、軽い改良材であるパーライトやもみ殻くん炭を使います。逆に、水持ちが悪い砂っぽい土には、水を蓄える力があるベントナイトなどが効果的です。

「うちの土はどんな改良材が良いのか分からない」という時は、地元の農協や普及センターの方に相談してみてください。長年の経験を持った専門家が、親身になってアドバイスしてくれます。

お金の計算もしっかりと

土壌改良材を導入する時は、かかる費用と得られる効果をきちんと計算することが大切です。改良材そのものの値段だけでなく、運ぶ費用や散布する手間賃も含めて考えましょう。

土壌改良材の効果は、資材の種類によって異なりますが、有機物系で1〜3年、粘土鉱物系では3〜5年ほど持続するので、長期的な視点で計算することが重要です。例えば、改良材に10万円かけて、毎年の収入が5万円増えれば、2年で元は取れます。さらに、肥料代が節約できたり、病気が少なくなって農薬代が浮いたりすることもあります。

高級な作物を作っている農家さんは、品質が良くなることで売値が上がる効果も大きいです。少し高い改良材でも、品質向上による収入アップで十分にペイできることが多いです。

国や県、市町村の補助金も活用できる場合があります。環境に優しい農業に取り組む農家さん向けの支援制度などもありますので、農協や役場で相談してみてください。

作業のしやすさも考える

毎日忙しい農家さんにとって、作業のしやすさも大切な選択基準です。粒状や顆粒状の改良材は、機械で撒きやすく、大きな畑でも効率よく作業できます。

液体タイプの改良材は、防除機械やドローンで撒くことができ、重い袋を運ぶ手間が省けます。特にアグリスイッチのベストフミンやセルマックスなどは少量で効果があるので、労働負担を大幅に軽減できます。

保管のしやすさも重要です。湿気に弱い改良材は倉庫の管理が大変ですし、重い改良材は運搬が大変です。自分の設備や体力に合った改良材を選ぶことで、無理なく続けることができます。

年間を通じて計画的に使える改良材を選べば、繁忙期の作業負担も分散できます。「春の忙しい時期にまとめて作業」ではなく、「冬の比較的時間がある時に準備」という考え方も大切です。

有機栽培をする場合の注意点

有機農業に取り組んでいる方や、将来有機栽培に挑戦したい方は、改良材が有機JAS規格に適合しているかを確認しましょう。化学的に作られた改良材は使えませんが、天然由来の堆肥や微生物資材は多くが使用可能です。

アグリスイッチの製品については、有機栽培での使用可能性について事前にメーカーや認証機関に確認することをお勧めします。

有機栽培では、使った改良材の記録をきちんと残すことが義務付けられています。いつ、何を、どのくらい使ったかを記録帳に書いておく習慣をつけましょう。

認証を受ける時の検査でも、これらの記録は必ずチェックされます。普段からきちんと記録を残しておけば、検査の時も慌てることはありません。

おすすめ土壌改良材12選

昔からおなじみの有機系改良材(4つ)

牛ふん堆肥(どんな野菜にも使える万能選手)

牛ふん堆肥は、土壌改良材の中でも最もポピュラーで、多くの農家さんに愛用されています。野菜全般に幅広く使える「万能選手」で、初めて土壌改良材を使う方にもおすすめです。きちんと発酵させた完熟堆肥を選べば、嫌な臭いもなく、安心して使えます。

使い方は、10aあたり2~3トンを目安に、春の作付け前に畑全体に撒いて、トラクターで15~20cm程度の深さまで混ぜ込みます。毎年続けて使うことで、土の中の微生物が増えて、病気に強い健康な土になっていきます。

値段も手頃で、多くの地域で簡単に手に入るのも魅力です。ただし、品質にバラツキがある場合があるので、信頼できる業者さんから購入することが大切です。塩分が多い堆肥もあるので、心配な時は成分を確認してもらいましょう。

継続して使うことで効果が積み重なり、「年々土が良くなっている」と実感できるのが牛ふん堆肥の良いところです。コストパフォーマンスが良く、多くの農家さんにとって導入しやすい改良材です。

発酵鶏ふん(葉物野菜と根菜類の強い味方)

発酵鶏ふんは、窒素・リン酸・カリウムがバランス良く含まれていて、特に葉物野菜や根菜類を作る時に力を発揮します。牛ふん堆肥と比べてリン酸が多く含まれているので、根っこの発達が良くなり、微量要素も豊富で総合的な栄養補給ができます。

使う量は10aあたり1~2トンで、植え付けの2~3週間前に土に混ぜ込みます。即効性と持続性の両方を持っているので、最初の生育を良くして、その後も長く栄養を供給してくれます。ほうれん草や小松菜などでは、収穫量と品質の向上効果がはっきりと現れます。

注意点は、きちんと発酵していない鶏ふんは塩分が高く、種の発芽に悪影響を与えることがあることです。必ず完全に発酵した製品を選び、土に混ぜてから適度な期間を置いてから種まきしましょう。

発酵鶏ふんは比較的安価で効果が高いので、葉物野菜や根菜類を中心に作っている農家さんには特におすすめの改良材です。

バーク堆肥(果樹園や長く使う畑に最適)

バーク堆肥は樹皮を発酵させて作った改良材で、ゆっくりと分解されるため3~5年間という長期間にわたって効果が続きます。果樹園や多年生作物の栽培に最適で、一度使えば長く土を良い状態に保ってくれます。

果樹園では、木の根元周りに表面に撒くだけでも効果があります。10aあたり3~5トンを春の芽吹き前に施用すれば、根っこの成長範囲が広がり、深い場所の栄養も取れるようになります。表面に撒いておくことで、土の水分も安定し、草取りの手間も減ります。

バーク堆肥は分解がゆっくりなので、土のpHを急に変えることがありません。長期間かけて土の中の微生物を増やし、自然な形で土の酸度を調整してくれます。最初は少し投資が必要ですが、長期効果を考えるとコスパの良い改良材です。

「一度やったら数年間効果が続く」ので、毎年土づくりをする手間を省きたい農家さんや、果樹栽培をしている方には特におすすめです。

もみ殻くん炭(田んぼにも畑にも使える優れもの)

もみ殻くん炭は、お米のもみ殻を燃やして炭にしたもので、田んぼでも畑でも使える便利な改良材です。軽くて扱いやすく、水はけを良くしながらも適度に水を蓄える力があります。アルカリ性なので、酸性になった土を中性に近づける効果もあります。

田んぼでは代かき前に投入することで、土の物理性が改善され、根腐れを防ぐ効果があります。畑では、特に粘土質で水はけの悪い土を改良するのに優れた効果を発揮し、根張りが良くなって収穫量アップが期待できます。10aあたり300~500kgが標準的な使用量です。

ケイ酸がたくさん含まれているので、お米作りでは茎を丈夫にして病気に強くする効果があります。また、炭なので土の中に炭素を蓄える効果もあり、環境に優しい農業にも貢献します。

値段も安くて手に入りやすく、軽いので作業も楽です。田んぼと畑の両方を持っている農家さんや、土の水はけで困っている方には特におすすめの改良材です。

関連記事:堆肥の特徴や肥料との違いは? 種類ごとの作り方・使い方なども解説

効果がはっきり分かる無機系改良材(4つ)

ゼオライト(肥料を長持ちさせる頼れる相棒)

ゼオライトは肥料の栄養を吸着して、ゆっくりと放出してくれる優秀な改良材です。一度使えば5~10年間効果が続くので、「肥料の効きを良くする長期投資」として考えることができます。特に砂地の畑では、肥料が流れ出すのを防いでくれる強い味方になります。

使い方は10aあたり100~200kgを、肥料を撒く前に土に混ぜ込みます。アンモニア態窒素をしっかり捕まえて徐々に放出するので、肥料の効果が長持ちし、結果として肥料代を20~30%節約できることもあります。

大きな畑では散布機械で均一に撒くことができ、作業効率も良好です。土のpHを安定させる効果もあるので、急激なpH変動を心配する必要がありません。最初はそれなりの投資が必要ですが、長期効果と肥料費節約効果を考えると、経済性に優れた改良材です。

「肥料の効きを良くしたい」「肥料代を節約したい」という農家さんには、特におすすめの改良材です。

パーライト(ハウス栽培と苗作りの強い味方)

パーライトは軽くて多孔質な改良材で、ハウス栽培や苗作りに最適です。水はけと空気の通りを良くして、根腐れを防ぎ、根っこの成長を促進してくれます。また、無菌状態で供給されるので、病気のリスクを減らす効果も期待できます。

ハウス栽培では、培土の20~30%程度を目安に混ぜて使います。トマトやキュウリなどでは、根っこに酸素がしっかり供給されることで根の活性が向上し、収穫量と品質の向上が期待できます。苗作りでは、発芽率が良くなり、徒長(ひょろひょろ苗)を防ぐ効果もあります。

pHが中性で化学的に安定しているので、他の資材と一緒に使っても問題ありません。軽いので運搬や作業が楽で、作業負担の軽減にも役立ちます。ハウス栽培に比べると少し値段は高めですが、施設での収益向上効果を考えると、投資する価値の高い改良材です。

ハウス栽培をしている農家さんや、良い苗を作りたい方には特におすすめです。

ベントナイト(砂地の畑を水持ち良くする改良材)

ベントナイトは粘土の一種で、砂地の畑の水持ちと肥料持ちを大幅に改善してくれる改良材です。水を吸うと大きく膨らむ性質があり、土の保水能力を向上させて、干ばつに強い畑を作ることができます。栄養を蓄える力も高く、肥料の効果を長持ちさせます。

砂地の畑では10aあたり200~300kgを、深く耕すと同時に均一に混ぜ込みます。一度使えば10年以上効果が続くので、長期投資として考えることができます。雨の少ない地域や、灌水設備が十分でない畑では、水分ストレスを軽減する効果がはっきりと現れます。

使いすぎると土が膨らみすぎて作業性に悪影響を与える可能性があるので、適正な使用量を守ることが大切です。他の改良材と組み合わせて使うことで、バランスの良い土づくりができます。

「うちの畑は砂地で水持ちが悪い」「灌水の回数を減らしたい」という農家さんには、特に効果的な改良材です。

石灰(土の酸性を直すベーシックな改良材)

石灰は土の酸性を中和して、カルシウムを補給する基本的な改良材です。消石灰や苦土石灰が一般的で、酸性になった土を作物が喜ぶpHに調整してくれます。適切なpHにすることで、他の栄養の効きも良くなり、総合的な肥料効率が向上します。

使う量は土のpHによって決まりますが、一般的には10aあたり100~300kgです。植え付けの前に撒いて、十分な時間を置いてから作付けします。使いすぎると微量要素が効かなくなることがあるので、土壌診断に基づいて適正な量を使うことが重要です。

苦土石灰はマグネシウムも同時に補給できるので、カルシウムとマグネシウムのバランスを整えるのにも効果的です。最近はホウ素入りの石灰なども開発されており、微量要素不足の対策も同時にできます。

ほぼ全ての農家さんが使っている基本的な改良材で、値段も安く、効果もはっきりしています。「まずは基本から」という方におすすめです。

関連記事:苦土石灰とは?肥料としての効果・使い方・注意点まで徹底解説!

最新技術の高機能改良材(4つ)

アグリスイッチ ベストフミン(根っこの環境を良くする最新技術)

アグリスイッチのベストフミンは、フルボ酸という特別な成分が主役の最新の改良材です。このフルボ酸が土の中の微量要素を作物が吸収しやすい形に変えてくれるので、今まで土に眠っていた栄養を有効活用できるようになります。また、根っこの周りの微生物も活発になり、土全体の環境が改善されます。

液体なので今ある散布機械で簡単に撒くことができ、10aあたりたった2~5Lの少量で効果を発揮します。土への浸透が良く、根っこに直接働きかけるので、今までの改良材では難しかった「すぐに効果が出て、しかも長続きする」を実現しています。

特に微量要素不足で困っている畑や、連作で調子が悪くなったハウス栽培で素晴らしい効果を発揮します。使って2~3週間で根張りが良くなるのが分かり、その後も継続的に土の状態が改善されていきます。

天然由来の成分でできているので安全性が高く、環境への負担も少ないです。

アグリスイッチ セルマックス(作物の細胞を元気にする画期的な改良材)

アグリスイッチのセルマックスは、作物の細胞そのものを元気にすることに特化した革新的な改良材です。細胞の活動を活発にすることで、光合成の効率が良くなり、栄養の流れもスムーズになって、収穫量と品質の両方を向上させることができます。病気やストレスにも強くなる効果があります。

土に撒く方法と葉っぱに撒く方法の両方ができるので、作物の成長段階に応じて使い分けができます。土に撒く場合は10aあたり1~3L、葉っぱに撒く場合は500~1000倍に薄めて10~14日おきに散布します。

特に水稲では倒伏耐性、収量上昇の効果が期待でき、トマトやナスでは病気やストレスへの耐性がつくことで品質向上による売値アップが期待でき、改良材への投資を十分に回収できます。安全性もしっかり確認されているので、安心して使えます。

「今よりもっと良い品質の作物を作りたい」「高く売れる農産物にチャレンジしたい」という意欲的な農家さんには、特におすすめの改良材です。

微生物資材(土の中の良い菌を増やす生物系改良材)

微生物資材は、土にとって良い働きをする微生物を人工的に増やして土に投入する、生物系の改良材です。窒素を固定する菌、リン酸を効きやすくする菌、病気を抑える菌などが複合的に働いて、肥料の効きを良くし、病気を減らしてくれます。

使い方は製品によって違いますが、一般的には10aあたり1~5kgを種まきや植え付けの時に土に混ぜます。液体タイプは灌水チューブで流すこともでき、ハウス栽培での利用に便利です。効果が出るまで1~2か月かかりますが、一度定着すれば長期間効果が続きます。

有機栽培との相性が良く、化学肥料や農薬の使用量を減らすことに貢献できます。土の診断で在来の微生物の状態を調べてから、足りない機能を補うような微生物資材を選ぶと、より効率的な改良ができます。

「環境に優しい農業をしたい」「化学肥料や農薬を減らしたい」という農家さんにおすすめの、未来型の改良材です。

液体腐植酸資材(すぐに効果が出る液体改良材)

液体腐植酸資材は、腐植酸という土にとって良い成分を高濃度で含んだ液体の改良材です。液体なので土への浸透が早く、撒いたらすぐに効果が現れるのが大きな特徴です。肥料を蓄える力を向上させ、同時に土をふかふかにする効果もあります。

灌水設備を使って10aあたり5~10Lを薄めて定期的に撒きます。ハウス栽培では、養液栽培のシステムに組み込むことで、継続的な改良効果を維持できます。根っこの周りのpHを安定させる効果もあり、根っこの健康を保ってくれます。

有機酸が根っこを元気にすることで、栄養の吸収効率が良くなり、肥料の使用量を減らすことも可能です。キレート効果により微量要素も効きやすくなり、欠乏症の予防・改善にも効果的です。

従来の固形改良材では対応が難しい「今すぐ土を改良したい」という場面で威力を発揮する、革新的な改良材です。

作物に合わせた改良材の選び方

お米作りで効果的な土壌改良

お米作りでは、水を張った田んぼという特殊な環境での根っこの管理が重要になります。水の中では酸素が少なくなるので、根腐れを防ぎながら、茎を丈夫にする対策が必要です。また、ケイ酸が豊富な改良材を使うことで、茎が強くなり、倒れにくいお米ができます。

代かき前の春に、完熟した堆肥を10aあたり1~2トン撒いて、土の団粒構造を改善しましょう。ゼオライトを使えば肥料の効きが良くなり、特に穂肥の時期に栄養がしっかり届くようになります。多収品種を作る場合は、ケイ酸をたっぷり供給することが、美味しいお米を作る秘訣です。

最近注目されているのが、アグリスイッチ製品の活用です。ベストフミンを使うことで根っこの周りの環境が良くなり、栄養の吸収が良くなって病気にも強くなります。中干しの時期にセルマックスを使えば、実る時期の光合成が活発になって、品質の良いお米ができます。

「毎年安定して美味しいお米を作りたい」という農家さんには、これらの改良材を組み合わせた土づくりがおすすめです。

野菜作りの土壌改良のコツ

野菜作りでは、作物ごとの特徴に合わせた改良材選びが成功の鍵です。根菜類(大根、人参など)では土をふかふかにすることが最優先で、深く耕してバーク堆肥やもみ殻くん炭を混ぜ込みます。土が硬いと曲がった大根や二股の人参になってしまうので、パーライトなどの軽い改良材も一緒に使うと効果的です。

葉物野菜(ほうれん草、小松菜など)では窒素の安定供給と水持ちの確保が大切で、牛ふん堆肥を基本として、ゼオライトで肥料の効きを良くします。発酵鶏ふんを使えば最初の成長が良くなり、早く収穫できて収穫量も増えます。

果菜類(トマト、ナス、キュウリなど)は長期間栽培するので、持続的に栄養を供給でき、病気に強くなる改良材が必要です。有機系と無機系の改良材を組み合わせて、土の物理性・化学性・生物性を総合的に改善しましょう。

アグリスイッチのベストフミンを植え付け時に使うと根張りが良くなり、セルマックスを葉っぱに撒くと糖度が上がって収穫量も増加し、市場価値の高い野菜を作ることができます。

ハウス栽培での土づくりの特徴

ハウス栽培では、雨で土が洗われることがないため、塩分が溜まりやすく、連作障害も起こりやすいという特徴があります。まずは塩分を取り除く対策として、パーライトやバーク堆肥で水はけを良くし、たっぷりの水で塩分を下に流してやる必要があります。

ハウス内は高温多湿で病気が発生しやすいので、無菌的な改良材を活用することが有効です。パーライトやバーミキュライトは無菌状態で供給されるので、病気のリスクを下げながら土の物理性を改善できます。良い微生物を増やす微生物資材を使えば、悪い菌の増殖を抑えることもできます。

ハウス栽培では細かい栄養管理ができるので、高機能改良材の効果が最大限に発揮されます。アグリスイッチのベストフミンとセルマックスを組み合わせることで、根っこの環境を最適化し、細胞を活性化して、ハウス栽培の可能性を最大限に引き出すことができます。

「ハウスでの連作障害に困っている」「もっと高品質な野菜を作りたい」という農家さんには、これらの対策が特に効果的です。

果樹園での長期的な土づくり

果樹園では、何十年も同じ木を育てるので、長期的な視点での土づくりが欠かせません。植える時の土の準備が特に大切で、植穴にたくさんの有機物を入れることで、根っこが広がりやすく、深いところの栄養も取れる基盤を作ります。

バーク堆肥は分解がゆっくりで長期間効果があるので、果樹園の基本的な改良材として最適です。成木になったら、木の根元に年2回、春と秋に有機物を撒いて、表面を覆うことで土の水分を安定させます。

深いところにも栄養を届けるため、深い溝を掘ってゼオライトを入れることで、深層での肥料の持ちを良くし、根っこの成長範囲を広げることができます。

品質向上対策として、アグリスイッチ製品の活用も注目されています。ベストフミンを土に使うことで根っこの環境が改善され、微量要素の吸収が促進されます。セルマックスを葉っぱに撒くことで光合成が活発になり、糖度が上がって色づきも良くなります。

これらの相乗効果により、高品質な果実を安定して作ることができるようになります。

牧草地や飼料作物での改良のポイント

牧草地や飼料作物では、広い面積での効率的な改良が必要で、コストを抑えながら効果を上げることが重要です。まずは石灰で基本的なpH調整を行い、家畜のふん尿を有効活用して有機物を供給しましょう。酸性土壌では苦土石灰を使うことで、アルファルファなどのマメ科牧草の根粒菌が活発になります。

水はけが悪い圃場では、もみ殻くん炭やパーライトで物理性を改善します。これらは軽い改良材なので作業機械で撒きやすく、広い面積でも均一に施用できます。ゼオライトを使えば窒素を長持ちさせることができ、年間を通じて安定した牧草生産が可能になります。

放牧地では、牛や馬が踏むことで土が硬くなってしまうので、定期的に深く耕して有機物を入れることで、ふかふかな土を取り戻す必要があります。微生物資材を使って土の中の微生物を活発にすることで、自然な土の構造回復を促進することも効果的です。

継続的な草地管理により、長期間にわたって安定した飼料生産ができる基盤を作ることができます。

効果的な使い方とコツ

肥料と改良材の上手な組み合わせ方

土壌改良材の効果を最大限に引き出すには、普段使っている肥料との組み合わせ方がとても大切です。改良材は肥料を撒く2~3週間前に使って、土としっかりなじませることが重要です。特に石灰は、リン酸肥料と一緒に撒くと化学反応を起こしてしまうので、時期をずらして使いましょう。

有機系の改良材を使う時は、そこから出てくる栄養分を考えて、普段の窒素肥料を10~20%減らしてください。ゼオライトのような肥料の効きを良くする改良材を使う場合は、追肥の回数を減らして、1回の量を増やすことで、手間も省けて肥料の効果も良くなります。

アグリスイッチのベストフミンは、肥料を撒く直前に土に使うことで、肥料の成分を作物が吸収しやすい形に変えてくれます。セルマックスは作物が育っている間に定期的に葉っぱに撒くことで、継続的に細胞を元気にしてくれます。

これらの高機能改良材と普通の肥料を上手に組み合わせることで、今まで以上の効果を期待できます。

機械を使った効率的な撒き方

大きな畑を持っている農家さんにとって、機械を使った効率的な作業は経営の要です。粒状や顆粒状の改良材は、今持っている散布機械でそのまま撒くことができます。撒く幅や量を調整することで、畑の条件に合わせた最適な施用ができます。

液体の改良材は、防除機械やドローンで撒くことができ、重い袋を運ぶ手間が大幅に省けます。最近はGPS機能付きの散布機械もあり、どこにどのくらい撒いたかを記録して、来年の計画作りにも活用できます。

複数の改良材を事前に混ぜて一度に撒く方法もありますが、化学反応で品質が悪くなることがないよう、混ぜても大丈夫な組み合わせかを事前に確認することが大切です。混ぜたらすぐに使って、長期間保存するのは避けましょう。

可変施用技術を使えば、畑の場所ごとに土の状態に応じて改良材の量を変えることもでき、コスト削減と効果向上を両立できます。

適正な使用量の計算方法

改良材の効果を最大にしてコストを最適化するには、適正な使用量の計算が欠かせません。まずは土壌診断の結果を見て、何をどのくらい改善したいかの目標を決めます。有機物については、現在の含有量と目標値の差から必要な投入量を計算し、3~5年間の計画を立てます。

実際に効果があったかどうかを確認するため、改良材を使った区画と使わなかった区画を作って比較してみましょう。収穫量や品質のデータを記録するだけでなく、土の状態の変化も定期的に測定して、改良効果を数字で確認します。

使用量の間違いを防ぐため、畑の面積を正確に測り、散布機械の調整もきちんと行います。撒きムラができないよう、重複しない走行パターンを決めて、作業する人にもしっかり説明しておきます。

記録をつけるシステムを活用することで、今までの使用履歴を蓄積して分析し、より効果的な改良計画を立てることができます。

効果の確認と来年への活かし方

改良材を使った効果をきちんと確認して、来年の計画に活かすことが、継続的な改良効果向上の秘訣です。収穫調査では、10aあたりの収穫量だけでなく、品質ごとの収穫量も記録して、経済効果を正確に把握しましょう。病気の発生や生育不良の頻度も記録して、改良材による間接的な効果も評価します。

土の変化については、改良材を使う前後で土壌分析を行い、数字で効果を確認します。pH、有機物含有量、肥料を蓄える力、土の硬さなどの主要項目について、目標に対してどのくらい達成できたかをチェックし、足りない部分については追加対策を考えます。

これらのデータを3~5年間蓄積することで、長期的な土の変化の傾向を把握できます。来年の計画では、効果検証の結果をもとに改良材の種類・使用量・使い方を見直します。

効果の高かった改良材は継続使用を基本とし、効果の低かった改良材は別のものに変更を検討します。また、新しい改良材の情報収集と試験的な導入により、常により良い改良方法を目指していきましょう。

よくある失敗例と対策

使いすぎによる土の塩分過多

「良いものだからたくさん使えばもっと効果がある」と考えて改良材を使いすぎると、かえって土の状態を悪くしてしまう失敗があります。特に発酵鶏ふんや化成肥料を大量に入れすぎると、土の中の塩分濃度が高くなりすぎて、種が芽を出さなくなったり、苗が枯れたりしてしまいます。

症状としては、種を撒いても芽が出ない、出てもすぐに枯れる、若い苗の葉っぱの縁が茶色く焼けたようになるなどがあります。こうなってしまったら、まずは土壌診断でどのくらい塩分が高くなっているかを確認しましょう。

予防策として、改良材を使う前には必ず土壌診断を受けて、現在の土の状態を把握することが大切です。特に塩分濃度(EC値)が高い畑では、推奨量の半分くらいから始めて、様子を見ながら少しずつ増やしていく慎重なやり方がおすすめです。

もし塩分過多になってしまった場合は、たくさんの水をかけて塩分を下に流し、パーライトやバーク堆肥で水はけを良くします。アグリスイッチのベストフミンには土壌の浸透性が改善される効果があり、水はけが良くなったことで除塩効果が期待され、回復促進に活用できます。

使う時期を間違えた失敗

改良材を使う時期を間違えると、せっかく良いものを使っても効果が出ない、場合によっては害になってしまうことがあります。石灰を種まきや植え付けの直前に撒くと、急激にpHが変わって根っこがダメージを受けます。また、まだ発酵が完全でない有機物を植え付け直前に使うと、腐る時に出る有害なガスや窒素不足で作物に悪影響を与えます。

正しい使用時期として、石灰は種まき・植え付けの1~2か月前、有機系改良材は2~3週間前に使うのが基本です。冬の農閑期に土づくりを行っておけば、春の忙しい時期に慌てることもなく、土の状態も安定します。

液体の改良材は、即効性があるものが多いため、作物が育っている間の適切なタイミングで使うことができます。失敗を防ぐためには、年間の作付けスケジュールと連動した土づくり計画を立てて、適期使用を徹底することが大切です。

天候不良で作業が遅れそうな場合は、液体改良材に変更したり、使用量を調整したりして、リスクを最小限に抑えましょう。

お金の計算を間違えた失敗

改良材を導入する時に、「材料費だけ」で計算してしまい、思ったほど利益が出なかった失敗もよくあります。改良材そのものの値段だけでなく、運搬費、撒く手間代、機械経費なども含めて計算しないと、実際にかかる費用が予想より高くなってしまいます。

また、効果がどのくらい続くかを楽観的に見積もりすぎて、思ったより早く効果がなくなって追加費用がかかる場合もあります。正しいコスト計算では、改良材の購入費、運ぶ費用、撒く作業費、機械を使う費用をすべて含めて総コストを出します。

効果の持続期間は保守的に見積もって、年間コストとして計算することが重要です。収益の計算では、収穫量が増えるだけでなく、品質が良くなって高く売れる効果、肥料代の節約、病気の薬代の節約なども含めて総合的に評価します。

投資回収期間をはっきりさせて、その期間内で投資費用を回収できる改良材を選ぶことが、経営を安定させるコツです。高機能改良材は最初の費用は高めですが、効果が長続きして多面的な効果があるので、長期的には良い投資になることが多いです。

作物との相性を考えなかった失敗

「効果があると聞いたから」「近所の人が使って良かったから」という理由で、自分の作物に合わない改良材を選んでしまう失敗もあります。例えば、アルカリ性を好む作物にアルカリ性の改良材を使いすぎて微量要素不足になったり、酸性を好む作物に石灰をたくさん使って調子を悪くしたりすることがあります。

それぞれの作物がどんな土を好むかをきちんと理解して、それに合った改良材を選ぶことが基本です。ブルーベリーやツツジなどは酸性の土を好むので、石灰の使用は控えめにして、ピートモスや硫黄などの酸性改良材を選びます。

逆に、ブロッコリーやキャベツなどはアルカリ性の土を好むので、石灰質改良材を積極的に活用します。作物の成長段階に応じた使い分けも重要で、苗の時期には軽くて水はけの良い改良材を、植え付け後は水持ちと肥料持ちの良い改良材を選ぶことで、各段階での最適な環境を提供できます。

「どの改良材が良いか分からない」という時は、地元の農協や普及センターに相談して、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

導入時のよくある質問

補助金は使えるの?

土壌改良材の導入には、いろいろな補助金や助成制度が利用できる場合があり、導入費用を大幅に軽減できます。環境保全型農業直接支援対策では、有機農業や化学肥料・農薬の使用量を減らす取り組みをする農家さんに対して、10aあたり8,000円から12,000円の支援を受けられる可能性があります。

産地生産力向上事業では、産地全体での競争力強化に向けた土づくりの取り組みに対して、事業費の半分以内の補助が受けられます。特に新しい技術や高機能改良材の導入については、優先的に採択される可能性が高いです。

市町村独自の支援制度も充実していて、土壌診断費用の補助や改良材購入費の一部助成なども実施されています。これらの制度は年度ごとに内容が変わることがあるので、農協や普及センター、市町村の農政課に最新情報を確認することが大切です。

申請には事業計画書の作成や効果検証の実施が必要ですが、専門機関のサポートを受けながら進めることができるので、ぜひ積極的に活用しましょう。

有機栽培でも使えるの?

有機JAS認証を取得している方や有機栽培に取り組みたい方にとって、改良材が有機JAS基準に適合しているかは重要なポイントです。化学合成された改良材や特定の処理を施した資材は使用が制限されますが、天然由来の有機系改良材は基本的に使用可能です。

有機JAS認証圃場で改良材を使用する場合は、使った改良材の種類、使用量、使用時期、購入先などの詳細な記録管理が義務付けられています。認証機関の検査に対応できるよう、普段からきちんと記録を残しておく習慣をつけることが大切です。

不明な点がある場合は、事前に認証機関に相談することで、安心して使用できるかどうかを確認できます。

たくさん買った時の保管方法は?

改良材を大容量で購入する場合、正しい保管方法で品質を維持することがとても重要です。有機系改良材は湿気で品質が悪くなったり、虫が発生したりしないよう、乾燥した場所での保管が基本です。袋入りの製品は直接地面に置かず、パレットや台の上に置いて湿気を遮断しましょう。

粉状の改良材は湿気を吸って固まってしまうことがあるので、密閉できる容器での保管がおすすめです。液体の改良材は冬の寒さで凍ってしまうと品質が悪くなるので、暖房のきく場所での保管が必要です。直射日光を避けて、温度変化の少ない場所を選ぶことも品質維持のポイントです。

大容量で保管する場合は、古いものから先に使う「先入れ先出し」の原則を守り、長期保管による品質劣化を防ぎます。保管庫には使用期限や購入日を書いたラベルを貼って、適切な在庫管理を行います。

定期的に品質をチェックして、異常が見つかった場合は使用を中止し、適切に処分することも大切です。

他の資材と一緒に使っても大丈夫?

改良材と他の農業資材を一緒に使う時は、化学反応で品質が悪くなったり、効果が下がったりしないよう注意が必要です。石灰とリン酸肥料を同時に使うと、リン酸が固まって効かなくなってしまうので、時期をずらして使いましょう。

有機系改良材と化成肥料を一緒に使う場合は、有機物から出てくる窒素も考えて、肥料の量を調整する必要があります。pH調整資材と微量要素資材を一緒に使う場合は、pHの変化で微量要素の効き方が大きく変わることがあるので注意が必要です。

農薬との関係についても気をつけましょう。一部の改良材は農薬を吸着してしまい、効果を下げてしまうことがあります。特に土に処理する農薬については、改良材を使った後の薬の動きを考えて、必要に応じて使用量や時期を調整します。

分からないことがある時は、資材メーカーや技術指導員に相談して、正しい使用方法を確認することが大切です。安全で効果的な使用のために、遠慮せずに専門家に聞いてみましょう。

まとめ|儲かる農業のための土壌改良材選び

今回ご紹介した12種類の土壌改良材は、それぞれに違った特徴と効果があり、上手に選んで正しく使うことで、大幅な収益向上が期待できます。従来からある牛ふん堆肥やもみ殻くん炭などの定番商品に加えて、アグリスイッチのベストフミンやセルマックスなどの最新技術を使った高機能改良材を活用することで、今まで難しかった「すぐに効果が出て、しかも長続きする」土づくりが可能になりました。

成功のカギは、土壌診断に基づいた科学的なやり方と、作っている作物の特性をしっかり考えた改良材選びです。お金の計算では、最初にかかる費用だけでなく、収穫量アップ、品質向上、肥料代節約などの様々な効果を総合的に考えることが大切です。補助金制度を上手に使えば、導入費用を抑えることもできます。

土づくりは一度やったら終わりではありません。毎年コツコツと続けることで土の環境が改善され、持続的で利益の出る農業経営が実現できます。適切な改良材を選んで上手に活用することで、皆さんの農業がより一層発展することを心から願っています。

監修者

人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。

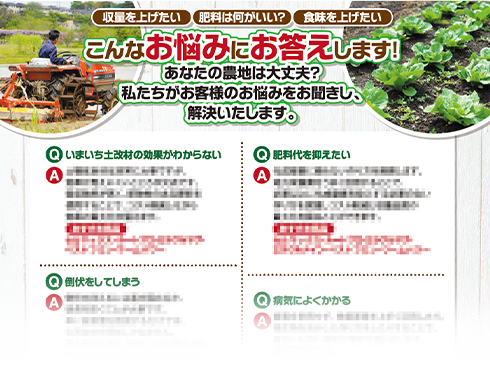

\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/

LINE登録で「肥料パンフレット」&

「お悩み解決シート」進呈中!

「どの肥料を使えばいいかわからない」

「生育がイマイチだけど、原因が見えない」

そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!

プレゼント内容

- 肥料の選び方がわかるパンフレット

- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」

LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!